jueves, 12 de noviembre de 2009

Cuarto menguante

La madre, apoyada en la barandilla de la terraza, fumaba el tercer cigarrillo de la noche.

- ¡Qué hermosa está la luna hoy! -comentó a su esposo, que se encontraba dentro del salón, viendo la televisión a oscuras-. Me parece que hay luna llena ...

Pero el esposo no estaba para bobadas, no tenía humor para contemplar el bello espectáculo que ofrecía la luna enorme y amarilla destacándose sobre los edificios. Estaba pendiente de otro espectáculo, éste bochornoso, que estaba ofreciendo su equipo de fútbol, que ya perdía por tres a cero antes del descanso, y eso que el encuentro era amistoso.

- ¡Imbécil, suelta la pelota ...! Ya te la han quitado otra vez, es que no hay manera de que den dos pases seguidos.

La madre, resignada a soportar esa murga una noche más, seguía fumando y absorbiendo el escaso frescor del ambiente.

- No grites tanto, hombre, que molestas a Carlos.

Carlos, el único hijo del matrimonio, después de pasarse un año entero literalmente tocándose las narices, sólo había conseguido aprobar una en junio, y ahora estaba tratando de recuperar a marchas forzadas el tiempo perdido a base de enclaustrarse en su habitación desde primera hora de la mañana, al parecer estudiando en serio, haciendo sólo una mínima pausa para comer y cenar. Y además, él mismo había decidido quedarse en Madrid durante las vacaciones, con el fin de intentar lo que parecía un milagro: aprobar cinco asignaturas en septiembre.

La madre solía escuchar su monótono recitar a través del tabique. Casi ella misma hubiera podido hablar, de tanto oírlo una y otra vez, de la servidumbre de luces y vistas, o de los modos de extinguirse el usufructo. La verdad es que era un rollo, pobrecillo, y en parte le daba pena tener que dejar a Carlos solo en casa durante dos semanas, mientras ellos disfrutaban -es un decir- de un merecido descanso en la playa.

- ¡Ya está, el cuarto! -protestaba el esposo, revolviéndose furioso en su butaca- ¡Que asco de equipo! Este año bajamos a segunda.

En fin, aquel hombre tosco y vulgar no le dejaba a una ni siquiera disfrutar de esa espléndida noche. Pues él se lo perdía. Mejor entraba a ver qué tal seguía Carlos, por si necesitaba una coca-cola o un café. A este paso se iba a poner enfermo, el pobre hijo.

Los llevó al aeropuerto y les hizo compañía hasta que anunciaron el embarque de los pasajeros con destino a Mallorca. Al salir al exterior, para coger el coche de vuelta a casa, sintió una bofetada de calor y comenzó a sudar de nuevo. Incluso el asfalto estaba pegajoso con esas temperaturas. Menos mal que la autopista estaba prácticamente vacía y no tardó más de veinte minutos.

Muy pronto se dio cuenta de lo deprimente que era su situación. Otros años, aun con algún suspenso, se había ido de vacaciones con sus padres o con los amigos, pero ésta era la primera vez en su vida que se quedaba en Madrid todo el mes de agosto. El asunto de la comida no le preocupaba en exceso, él se amoldaba a cualquier cosa; más bien tenía miedo de la responsabilidad que suponía cuidar de la vivienda, cerrar el gas todas las noches o echar la llave blindada cada vez que se fuera, y por supuesto se le hacía insoportable el saber que no podría hablar con nadie aunque quisiera.

Se encerró en su habitación, con la persiana casi bajada del todo para contener el asfixiante calor que hacía afuera, tratando de olvidarse del silencio que le envolvía, murmurando entre dientes que comete este delito tanto el que se apodera del vehículo para usarlo, como el que poseyéndolo legítimamente hace un uso del vehículo distinto de aquél para el que había sido autorizado por el propietario ...

Hacia las ocho empezó a sentirse un poco mareado. Quizá se debiera al esfuerzo, a la tensión acumulada en las últimas semanas. Tal vez fuera conveniente hacer descansos más a menudo, para no atiborrarse inútilmente de conocimientos. Y el caso es que le apetecía estudiar justamente ahora, lo encontraba todo interesantísimo. La lástima es que durante el curso no había asistido a la mayor parte de las clases y en cambio había malgastado las horas en la cafetería jugando a las cartas.

El teléfono empezó a sonar y esto le sacó momentáneamente de sus cavilaciones. Eran sus padres. Habían llegado bien y el hotel era precioso, con vistas al mar. Sí, él estaba perfectamente, no faltaría más, y sí, tendría cuidado con el gas y las persianas. Hasta luego, adiós.

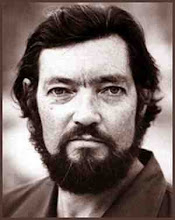

Le fastidiaba bastante que su madre le siguiera considerando un niño. Después de todo, ya tenía veintitrés años y una poblada barba. Pero ya se sabe, las madres creen que uno nunca se hace mayor, creen que los hijos nunca van a ser capaces de valerse por sí mismos. Y a Carlos le iba a venir bien este aislamiento, mira por donde, para demostrarle a ella y a sí mismo que ya no tenía edad de estar todo el día bajo las faldas de su mamaíta.

Salió a la terraza para coger unos calzoncillos limpios de la cuerda de tender. La apetecía darse una ducha para quitarse la pringue que le producía el sudor. Sobre el edificio de en frente se asomaba ya la luna, hermosa y brillante, casi redonda aunque ligeramente achatada por la parte derecha.

El tiempo empezó a cambiar y los días amanecían cubiertos de nubes. Era probable que hubiese una tormenta y se refrescase un poco el ambiente, pero al final no cayó ni una gota, solamente relámpagos esporádicos. Eso contribuyó a aumentar su malestar, sus ansias de salir a la calle y despejarse la mente de tipos de gravamen o de transparencia fiscal. Aunque todos sus amigos estaban fuera de Madrid, se arregló y se marchó a dar una vuelta; no le apetecía leer ni ver uno de esos partidos de pretemporada tan aburridos, y tampoco era cuestión de quedarse encerrado en casa todo el mes.

Como sus padres no iban a llamar esa noche, podía hacer lo que quisiera sin tener que dar explicaciones. Le apetecía probar algo diferente, y casi sin querer condujo sus pasos hacia la zona de los clubs nocturnos. Un letrero luminoso anunciaba un top-less de aspecto tentador. En realidad nunca había estado en un lugar semejante, y entró convencido de que la novedad aliviaría su tensión nerviosa y su recién estrenada soledad.

Volvió a las cinco de la madrugada, caminando, bastante borracho y con la garganta destrozada de tanto fumar y beber. Apenas llegó a su habitación, se dejó caer sobre la cama, mientras todo le daba vueltas. "Es curioso -se dijo- giro en el sentido de las manecillas del reloj". No podía dormirse, bien fuera porque recordaba aún a aquella sirena enfundada en un provocativo body que se le había arrimado nada más acercarse a la barra, bien por el calor y la intoxicación etílica a la que no estaba acostumbrado. De cuando en cuando abría los ojos y sentía que las paredes se le venían encima, como si quisieran aplastarle. Y tenía que cerrarlos de nuevo, porque así se le pasaban un poco las ganas de vomitar.

Se levantó tardísimo. Le dolía la cabeza, y al mirar por la ventana vio que la mañana había amanecido gris una vez más. Entonces se arrepintió de su aventura nocturna: no sólo no tenía ganas de estudiar, sino que además se sentía destemplado, para no hablar de los mil duros que se le habían esfumado de una forma tan estúpida.

Se incorporó y se metió al cuarto de baño. La ducha le alivió un poco, pero definitivamente no se sentía bien. Ni siquiera la aspirina sirvió de mucho. Trató de retornar a su hábito de estudio, e incluso abrió los apuntes y el manual de derecho Administrativo, pero no lograba concentrarse en el tema, por mucho que leyera y releyera no era capaz de interesarse por las funciones del Gobernador Civil. Cualquier cosa le distraía, desde el vuelo de una mosca hasta el ruido de un motor, incluso las volutas de humo que ascendían hacia el techo. Por cierto, que se acordó de la canción de Serrat, porque al suyo también le hacía falta una mano de pintura. Bueno, pues sí, se quedaría oyendo música tranquilamente, al menos eso le relajaría.

Puso un disco de Silvio Rodríguez y encendió un cigarrillo. Le gustaba escuchar música sentado en la mecedora y mirando por la ventana al edificio de en frente y a esos pinos confinados en su trocito de césped. A lo lejos, unas nubes moradas amenazaban con descargar un aguacero, pero no tenía muchas esperanzas de que fuese así. Hubiera preferido una tarde soleada, aun a costa de pasar un poco más de calor, porque solía contagiarse del estado atmosférico, y los nubarrones le entristecían especialmente.

Sintió un pinchazo dentro de la cabeza, a la altura de la sien, e incluso le dio un vahído. Debía tener jaqueca. Se tumbó sobre la colcha, cerrando los ojos, dejándose llevar por las armoniosas notas de la canción que hablaba de la damisela soledad con pamela, impertinentes y botón.

Después de cenar se sintió mejor y estuvo repasando el Derecho Penal hasta aproximadamente la una, pero le venció la fatiga y se quedó dormido apoyado en el tablero de su mesa. Soñó que llegaba el día de los exámenes y que le hacían unas preguntas rarísimas, que nada tenían que ver con el programa de sus asignaturas, si bien los otros estudiantes no parecían sorprendidos, puesto que estaban llenando folios y folios, todos menos él, y para colmo los profesores le miraban con una expresión de conmiseración. Empezó a sudar, a sentir vergüenza, a desear que se lo tragase la tierra.

Se despertó muy agitado. Efectivamente, estaba empapado en sudor, y es que no corría un pelo de aire. Creyó percibir una presencia extraña en la habitación, aunque probablemente sería fruto de la pesadilla. Se asomó a la ventana y descubrió con sorpresa que las nubes habían desaparecido, al menos momentáneamente, y sus ojos se fueron a posar en esa luna menguante que parecía espiarle desde lo alto de la noche estrellada.

Los días subsiguientes no supusieron cambios apreciables. Se mostraba bastante desganado, apático, y apenas si podía concentrarse en sus estudios. De nada le servía salir a caminar, porque al llegar a casa la sensación de malestar era aún mayor. Sus padres telefonearon un par de veces más, pero Carlos no mencionó para nada sus problemillas físicos. Hubiera sido preocuparles innecesariamente, hubiera sido darle la razón a su madre cuando decía que cómo se iba a arreglar él solo tantos días.

Probó a ponerse a estudiar en otra parte de la casa, pero la idea no funcionó porque a cada momento tenía que estar levantándose para ir a buscar el código o el manual de turno. En su cuarto lo tenía todo mejor organizado, cada cosa en su sitio, e incluso tenía perfectamente delimitada la orientación de la silla y la altura de la mesa. En las otras habitaciones, sin embargo, el asiento le resultaba muy alto o muy bajo, y había mucha luz o demasiado poca. No había forma de sentirse cómodo. Él lo achacaba a las altísimas temperaturas -el termómetro marcaba treinta y ocho grados-, o a la alimentación deficiente, o sobre todo a la falta de motivación. Pero en fin, la finalidad del justiprecio es indemnizar al expropiado en cuantía suficiente para adquirir otro bien análogo al que se le priva por la expropiación, sin menoscabo injusto pero también sin enriquecimiento indebido...

No, definitivamente no se comería la tortilla. Lo había intentado, para que no dijeran, pero se había pasado al calcular la cantidad de aceite y acabó tirándola por el retrete y echando mano una noche más del embutido. Le faltaba práctica, eso era todo, y probablemente al día siguiente le saldría mejor, aunque tuviera que hacer de ello una cuestión de amor propio.

Por fin había llovido por la tarde y la temperatura era más agradable. En cambio, su dolor de cabeza no había remitido, y se agudizaba cada vez que se decidía a estudiar un rato. En una semana, prácticamente no había avanzado nada, sino más bien al contrario. La mayor parte del tiempo lo pasaba dándole chupadas a la pipa, sin pensar en nada o como mucho pensando en la playa, mirando al techo. Observó una pequeña grieta en la pared; debía ser reciente porque le hubiera llamado la atención de haber existido antes, bueno era Carlos para no fijarse en esos detalles. A buen seguro sería por culpa del vecino de arriba, que tenía un almacén de antigüedades y con tanto peso estaría sobrecargando en exceso alguna junta de dilatación del edificio. Deberían llamarle la atención un día de éstos antes de que echase la casa abajo.

Ya había anochecido cuando llamaron sus padres. Carlos les contó que más o menos se apañaba bien y que estaba estudiando bastante, qué otra cosa podía decirles, cómo ponerles al corriente de su constante dolor de cabeza, de su desgana, de sus penosas experiencias culinarias. Total, ya sólo faltaban tres días para que regresaran.

Estuvo levantado hasta muy tarde, viendo ¡al fin! una buena película en televisión, y más tarde en compañía del Derecho Internacional. Antes de acostarse, examinó de nuevo la grieta que había localizado poco antes, y cuál fue su sorpresa al ver que se había abierto unos tres centímetros. Al ponerse en pie, rozó la lámpara con la cabeza y ya no tuvo dudas de que el techo estaba hundido, porque podía tocarlo con las yemas de los dedos sin necesidad de ponerse de puntillas. Y al salir al pasillo tropezó con un pequeño desnivel que se había formado justo en el límite de la puerta, que desde luego antes no existía. No cabía duda de que su habitación estaba encogiendo por alguna desconocida razón, de que el techo, el suelo y las paredes avanzaban hacia el centro, dejando cada vez menos espacio libre en su interior.

Cualquiera era el guapo que ahora se acostaba allí, con esa amenaza cerniéndose sobre su cabeza, con esos crujidos perfectamente audibles provocados por el corrimiento de los muros. Y lo más insólito era que el resto de la vivienda mantenía aparentemente su estructura intacta. En la habitación contigua no se apreciaba la necesaria ampliación que el desplazamiento del tabique hubiera debido producir, de manera que fuera de aquel recinto podía sentirse seguro.

Hubiera debido pedir ayuda, porque la anomalía era lo suficientemente grave como para movilizar a un ejército entero e incluso a la prensa gráfica, pero pensó lo más importante era de momento desalojar la habitación. A lo mejor incluso podía resolverlo sin necesidad de molestar a nadie. Al fin y al cabo no estaba en peligro la seguridad del edificio, aparte de que a las tres y pico de la madrugada no eran horas para sacar a nadie de la cama. Y en cuanto a sus padres, tampoco hubieran podido resolver nada desde tantos cientos de kilómetros de distancia. En cualquier caso, siempre tendría tiempo de pedir auxilio si la situación empeoraba.

Empezó a evacuar como pudo todo el mobiliario y enseres de la habitación menguante. Primeramente lo menudo; los objetos personales o valiosos, los apuntes y el material de estudio quedaron pronto esparcidos por el resto de la casa. Luego le tocó el turno al equipo de música, que le llevó más tiempo porque antes tuvo que desconectar la maraña de cables e ir transportando sus componentes uno por uno. A continuación, procedió con los libros, era increíble la cantidad de ellos que cabían en la estantería, y comprobó con horror que los de la fila superior ya no los podía rescatar porque estaban apresados por el techo. A cada movimiento miraba hacia lo alto, temiendo que todo aquello se desmoronase bruscamente.

Ahora sudaba de una forma un tanto excesiva, y no precisamente por efecto del calor, pues la noche era relativamente agradable, sino debido al pavor y a la angustia que se había apoderado de él. Fue imposible mover las sillas, porque las patas ya habían quedado sepultadas bajo el parquet, y lo mismo sucedió con la mesa y la cama. Entonces se decidió a telefonear a los bomberos y a protección civil, y se apresuró a desalojar el ropero, salvando lo que buenamente se pudiera. Era una tarea difícil, porque sus pies se hundían a cada paso en la solidez del suelo que se elevaba, pero aún así logró rescatar las camisas, los pantalones, los zapatos y un par de trajes. Todavía quedaba la pequeña estantería con sus discos, cómo dejarlos allí a merced de esa brutalidad, debía intentar ponerlos a salvo. El ruido de las paredes era ensordecedor, como gritos lastimeros o como el mugido de cien vacas degolladas. Aún le daría tiempo a hacer un par de viajes más si se daba prisa, de modo que se encaramó al escalón que se había formado a la entrada de su cuarto y saltó hacia adentro. Trató de ir a gatas para no chocarse contra el techo, pero de esa forma se hundía más fácilmente, mientras que si permanecía de pie, aun sepultado hasta la cintura dentro del suelo y sorteando los tocones de madera que era lo único que quedaba visible de las sillas, podría llegar hasta allá. E incluso le quedaba la ventana como último recurso, esa pequeña vía de escape a través de la cual se destacaba sobre el horizonte un ínfimo fragmento de la luna menguante.

© Juan Ballester

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario