¿Y tú qué miras? ¿Nunca has visto un tío borracho, o qué? Sí, llevo un pedo encima que ni te cuento, ¡qué pasa!. Tengo derecho a hacer con mi vida lo que me dé la gana, ¿no? Ya me equivoqué una vez y eso me jodió pa’ siempre. Sí, la cagué bien cagada, por gilipollas. Pero ¿cómo iba a saber yo que por culpa de eso iba a acabar así, en la calle, con este frío de los cojones, nada más que dándole al vicio?

El caso es que aquí donde me ves, colega, yo antes era un manitas para los ordenadores. Los abría, les metía memorias y de todo y diseñaba mis propios programas. Manejaba las bases de datos, hacía páginas web, creaba foros y todo eso. Igual me bajaba pelis que hacía retoques de fotos o creaba música electrónica. Ahora me ves colgao y tal, pero no te vayas a creer que soy un mierda, tío; aunque no lo parezca soy licenciado en Psicología, y siempre me tiraba el rollo ese de los muertos y tal. Una vez incluso me fui a un cementerio yo solo a hacer psicofonías y no veas.

Anda, dame un cigarrito y te cuento lo que me pasó. Total, si es viernes, ¿no?, seguro que mañana no tienes que ir a currar, colega. Pues eso, ya no sé por dónde iba. Ah, sí, que vi un anuncio en Internet de una empresa que vendía coches de muerto, ya sabes, de esos que se usan para meter a la gente que la palma. Estaban casi tiraos de precio, tío, tú me dirás por muchos kilómetros que puedan hacer esos bichos, siempre los conducen despacio, sin meterles caña, y los tienen en cocheras, o sea que pensé que aquello podía estar de puta madre, imagínate qué puntazo ir a todas partes con uno de esos. A mi piba no le dije nada para darle la sorpresa, y no veas el día que aparecí por casa con semejante armatoste. Casi se muere del susto, colega, que lo que tenía que haber hecho ese día es devolverlo, pero gilipollas de mí lo dejé aparcao en la acera y claro, al rato ya era el cachondeo del barrio y toda la gente se quedaba mirándolo porque primero pensaban que había palmao el Lucas, uno que vivía en el cuarto, que tenía noventa y tantos tacos el muy cabrón, que vaya salud, pa’ enterrarnos a todos los del bloque. Y cuando vieron que el abuelete estaba tan tranquilo allí en su casa no sé quién les dijo que el cochemuerto me lo había comprao yo, y ya te digo, es que ni arrimarse. Como que me retiraron hasta el saludo, tronco, se pensarían que les iba a dar gafe o yo qué sé. Vale que un coche de muerto da un poco de cosa al principio y que no es pa’ tenerlo aparcado todo el día en la calle, pero tampoco era para hacerme el vacío y menos a mi novia, que no tenía culpa de nada.

Y no te pierdas lo mejor, colega. Va y me dice la cachonda que ella allí dentro no se metía ni loca, que yo hiciera lo que quisiera, pero que a ella le daba yuyu, y encima me puso un morro que se tiró tres días sin dirigirme la palabra. No hacía más que hablar con su madre por teléfono cuando yo no estaba delante, cuchicheando, y que si yo estaba loco y que si todos los vecinos me iban a denunciar y yo qué sé la de cosas. Ya ves tú, tío, todo por comprar un coche de esos, como si les jodiera verlo al lao del portal, como si la calle fuera suya.

Y cállate que aún no te he contao nada. Si esto es pa’ escribir una novela, tío, tú no serás escritor, ¿no? Pues qué pena porque esto es pa’ fliparlo en colores. Al día siguiente se me presenta en el piso la casera, por todo el morro, que si hay que ver, que si cómo podía hacerle eso a los vecinos, y que nos fuéramos a tomar por culo de allí, bueno no dijo eso exactamente, dijo que nos fuéramos buscando otro sitio, que para el caso es lo mismo. Y que ella no quería problemas con los inquilinos. Y por lo visto Sheila ya tenía hasta preparada la mudanza la muy cabrona pa’ pirarse a casa de su madre. Sí, mi novia, tío, ¿cómo lo ves? Todo por el puto coche de los cojones.

¡Hablo como me da la gana, señora! Mira que también la tipa esa, con lo que me sale ahora, venga a darle a la tragaperras y seguro que tiene la casa sin arreglar. ¡Que se vaya a la mierda, oiga!… Pues si me echan que me echen, yo he pagao lo mío, ¿no? Pues me voy cuando me sale de los huevos. ¡Y usted más, señora! ¡Aprenda educación, ande, y cómprese unos zapatos, que ésos los lleva que se caen a cachos.! Oye, tronco, vámonos fuera y te sigo contando, que aquí la cotorra ésta me está tocando los huevos. Y dame otro cigarro anda, que veo que eres un tío legal y enrollao.

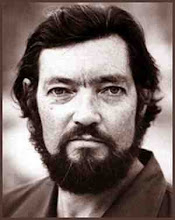

Pues claro que tengo estudios, macho, ¿qué te crees, que es trola? Hablo así porque es el lenguaje de la calle, no te jode, que aquí la vida es muy dura y te deja agilipollao del todo. ¿No te digo que soy psicólogo? ¿Qué dónde lo hice? Vale, tío, no empieces tú también a dar por saco. En la Autónoma, hace por lo menos treinta años. Ahora tengo cincuenta y cinco, sí, pero estoy mu’ quemao y con estas pintas nadie lo diría. Un día si quieres busco la foto y te lo demuestro. ¿Mis cosas? ¿Dices la ropa y eso? ¿Qué dónde las guardo? Pues en el cochemuerto, colega. Si ya te digo que lo mío es la leche.

Total, que a la semana de comprarlo me veo en la puta calle y que me ha dejao la novia. Bueno, al menos, como era amplio por dentro, podía usarlo pa’ dormir, que esa es otra, la primera noche no veas la que me formaron los municipales a las cuatro de la mañana, se pensaban que estaba fiambre, tronco, al verme allí dentro. Empezaron a dar golpes en los cristales hasta que me desperté, y luego venga a pedirme papeles, que si mi deneí, que si el permiso de circulación, que si el seguro, vamos, que me hicieron un repaso completito. Y me libré de las dos hostias de milagro. Así que ni con las cortinillas bajadas me dejaban tranquilo.

Al final se acostumbra uno, pero al principio dormir allí era un marrón que te cagas. Piensas: aquí han estao metidos cientos de cadáveres, y te entra de todo, y no veas cada vez que aquello crujía. ¿El qué? ¿Irme a una pensión? Pero si la zorra de la casera me había puesto de patitas en la calle sin un puto duro, ¿no ves que no declaraba lo del alquiler? Yo era como un okupa, ya ves, tío, después de cinco años allí. Y nada, que cambió la cerradura aprovechando que yo estaba fuera, y al volver me encontré todo lo mío tirao en un contenedor. Y la Sheila pasando del tema, porque había desaparecido del mapa. Así que me tuve que quedar a vivir en el coche hasta que encontrase otra cosa, y luego que si pásale una pensión a mi ex, que yo no sé que mierda de leyes hay en este país, ella con su madre comiendo como una cerda y durmiendo calentita, y yo jodido y en la calle y encima teniendo que darle lo poco que me había quedao.

Ya ves qué asco de vida, colega, todo por el puto coche. Y encima dando gracias que lo tenía, porque me servía pa’ no dormir en la acera. Y porque lo pagué al contado, que si no, me lo trincan también. Tú me dirás, si hasta perdí el trabajo por culpa de la bebida. Claro, la calle es lo que tiene, no te jode, que se fuma y se bebe todo el tiempo, y se te va en vicios de mierda lo que se saca de limosnas.

Cogí un colchón viejo y las cuatro cosas que pude rescatar de la basura y me las llevé al cochemuerto. Luego si quieres te lo enseño, aunque hay que caminar un poco porque esto es zona azul y aquí te clavan por tenerlo todo el día en la calle. Tengo hasta unos libros allí; lo bueno es que la gente pasa de acercarse a él, bueno, algunos se asoman y tal, pero con las cortinillas echadas no se ve un carajo de lo que hay dentro, y se piran en seguida pensando que va a salirles un muerto de dentro o yo qué sé. Pues que les den por culo. Si total, en el barrio todos me conocen, y los maderos también, menos mal que van a su bola y pasan de mí.

Bueno, aquello me hago a la idea de que es como una caravana. Y meto todo lo que pillo: galletas, revistas, hasta un ventilador de esos que funcionan con pilas. ¿Lo de lavarme, dices? Pues chungo, tío, así pasa, que llevo una peste encima que te cagas, y nunca mejor dicho. Pero vaya, aprovecho las fuentes esas que suele haber donde los columpios de los niños. Y en un albergue me lavan la ropa. Yo lo flipo en colores, ya te digo.

Pues once años llevo así, que el puto coche ni una avería en todo este tiempo. ¡Ha salido bueno el cabronazo! Si cuando la palme un día de estos al menos tendrán en dónde llevarme al hoyo, aunque ya ves tú, ni familia me queda ya, mis hermanos viven en el extranjero creo, y además como yo siempre fui un pobretón de mierda, pues hala y que me den por saco.

¿Qué haces? ¿Ya te piras, colega? Pues vale, si te aburres conmigo dilo, no pasa nada. Yo me abro también, que con la tranca que llevo voy a estar sobando hasta mañana. Oye, tío, y si te apetece un rato de charla otro día te vienes p’acá, que yo siempre ando por aquí. Tú pregúntale a cualquiera por Rafa el del cochemuerto: todos saben quién soy. Venga, nos vemos. Hasta otra. Adiós, machote.

© Juan Ballester