Nunca he podido vencer cierta debilidad que siento desde que era niño, y es la de abrir puertas o ventanas, cajones o correspondencia que no han sido hechos para mí. Reconozco que soy un curioso, pero me encanta fisgar en aquello que no me importa.

En cierta ocasión, paseando por una zona suburbial de la ciudad, encontré una vieja fábrica abandonada, con una gran verja gris oxidada por el paso del tiempo. Me llamó poderosamente la atención el edificio, debo confesarlo, porque nunca hasta entonces había reparado en él a pesar de que transitaba a menudo por esa zona. Empujé la gran puerta, pero en vano; estaba cerrada con llave y no se usaba desde Dios sabe cuándo.

Rodeé aquellos muros de aspecto bastante tétrico, a la espera quizá de hallar otra entrada más accesible. Descubrí en la parte trasera una ventana a baja altura, con los cristales rotos. El interior estaba muy oscuro.

Mi curiosidad, una vez más, pudo más que yo y, casi sin quererlo, me encaramé hasta ella y salté hacia adentro. Ante mi estupor, cuando atravesé el ventanal me encontraba nuevamente en la calle frente a la ventana que acababa de traspasar. Me froté los ojos, sin comprender el fenómeno, y comprobé que no soñaba, que era la misma fábrica.

Volví a circundar el edificio para cerciorarme de que no había error, y decidí repetir el salto. Lo hice y ... volví a encontrarme en la acera, junto a la ventana.

Pensé que todo aquello era absurdo y busqué otra táctica. Ahora, en lugar de saltar al otro lado, me senté a horcajadas sobre el hueco de la ventana, con una pierna a cada lado del muro.

Entonces, como si se tratase de un extraño hechizo, desaparecimos la fábrica, la ventana, la calle y yo mismo, y desde entonces tengo el convencimiento de que he muerto.

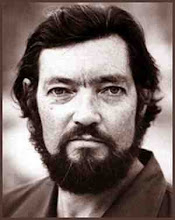

© Juan Ballester

No hay comentarios:

Publicar un comentario